È da non molto terminato il vertice NATO (North Atlantic Treaty Organization) tenutosi dal 9 all’11 luglio a Washington che ha celebrato il 75° anniversario della nascita dell’Alleanza Atlantica.

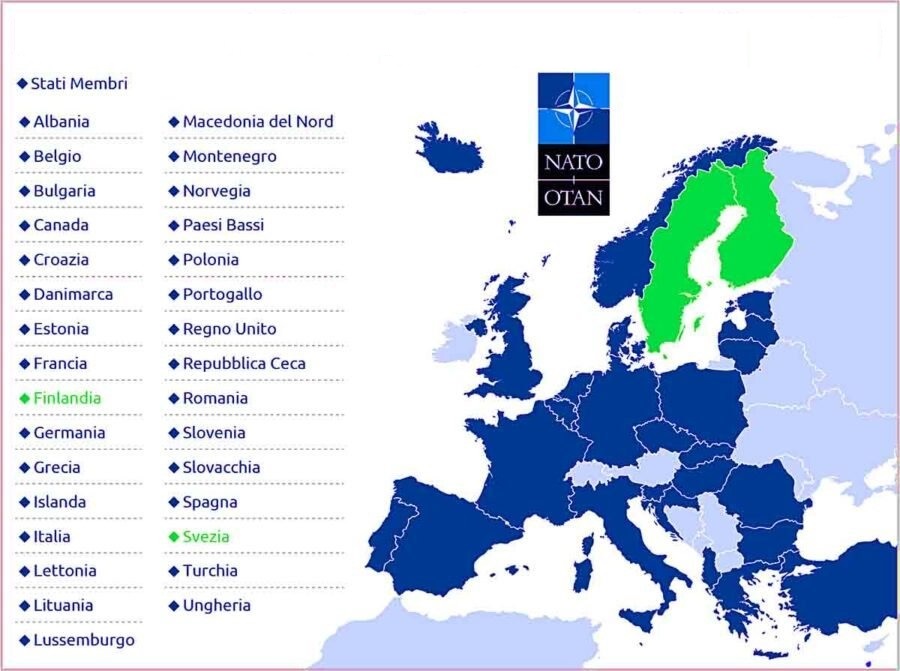

Il trattato istitutivo, il Patto Atlantico, dell’alleanza militare intergovernativa che consta oggi di 32 membri (30 europei e 2 nordamericani) – il cui quartier generale risiede a Bruxelles – era stato difatti firmato nella capitale americana all’indomani della fine della Seconda Guerra Mondiale, il 4 aprile 1949.

L’ultima riunione degli alleati occidentali ha visto l’ufficializzazione dell’entrata del 32° membro, la Svezia (avvenuta l’11 marzo 2024), dopo quella della Finlandia avvenuta l’anno precedente.

L’entrata dei due paesi scandinavi è scaturita dall’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa avvenuta il 24 febbraio 2022.

Il vertice ha preceduto di pochi giorni il tentativo di attentato a Donald Trump – candidato repubblicano alle presidenziali USA 2024 del prossimo novembre – durante un comizio in Pennsylvania, avvenuta per mano del 20enne Thomas Matthew Crooks, il quale ha sparato alcuni colpi di proiettile con un fucile automatico da un tetto sfiorando fortunatamente solo l’orecchio dell’ex presidente, immediatamente protetto dal Secret Service che ha provveduto a neutralizzare l’attentatore uccidendolo.

Purtroppo nella sparatoria ha perso la vita uno spettatore colpito dai proiettili sparati. Questo ultimo tragico evento “interno” (per modo di dire) non fa altro che aggravare lo scenario geopolitico già di per sé estremamente delicato.

Oltre alla consueta messa in guardia della Cina nello scenario Indopacifico, l’Alleanza Atlantica ha concentrato l’attenzione e le discussioni sullo stato della guerra in Ucraina.

Il conflitto russo-ucraino è giunto ormai quasi al suo 900° giorno (29 mesi) da quando le truppe di Vladimir Putin iniziarono la suddetta invasione.

Lo stato attuale della guerra sta vedendo un sostanziale stallo su quasi tutta la linea del fronte, con i due eserciti che continuano a conquistare-essere respinti-riconquistare porzioni di territorio con l’eccezione da un lato del fronte sud-est nell’oblast del Donetsk dove i russi dall’inizio della primavera stanno lentamente avanzando verso la città di Pokrovsk (ad un costo umano e di mezzi elevato va ricordato in virtù del vantaggio numerico dell’esercito di Putin) dopo la conquista della città strategica di Avdiivka avvenuta lo scorso mese di febbraio, e dall’altro l’esercito di Kyiv che ha ripreso delle limitate porzioni di territorio nella parte nord-orientale del medesimo oblast. Precisamente Terny e Bilhorivka.

Da rilevare altresì che il tentativo russo di penetrare da nord nell’oblast di Kharkiv avviato ad inizio maggio è sostanzialmente stato respinto dall’esercito ucraino grazie ai nuovi armamenti americani approvati dal Congresso USA lo scorso 21 aprile.

La priorità in questo momento per il presidente Zelensky è il rafforzamento della difesa aerea dello spazio celeste ucraino dai missili lanciati da Mosca (in particolare dopo l’ultimo attacco missilistico sull’ospedale pediatrico Okhmatdyt nella capitale ucraina dello scorso 8 luglio).

Il vertice di Washington è stato particolarmente fruttuoso per l’Ucraina, avendo visto l’annuncio della fornitura USA di nuovi sistemi di difesa antimissile Patriot e la dichiarazione del segretario di Stato Antony Blinken secondo cui i primi aerei F-16 sarebbero in corso di trasferimento da parte di Danimarca ed Olanda dopo più di un anno e mezzo di training da parte dei piloti ucraini nei centri NATO.

Vi è stata anche una dichiarazione congiunta sulla “irreversibilità” del percorso di adesione dell’Ucraina alla NATO, ma senza una data precisa.

Ma la domanda che da settimane aleggia negli ambienti europei – prescindendo ovviamente dai recenti avvenimenti in Pennsylvania – è semplicemente una: che cosa accadrà in Ucraina nel caso il 5 novembre dovesse vincere Donald Trump?

Sul fronte democratico sembra quasi certa la nomination di Kamala Harris alla convention di Chicago del prossimo 19 agosto dopo il ritiro dell’attuale presidente Joe Biden.

L’ex presidente ed attuale candidato repubblicano alla rielezione non ha mai nascosto in passato la sua intesa e vicinanza con Vladimir Putin affermando in più di una occasione «Se tornerò ad essere Presidente USA, farò finire la guerra in 24 ore» oppure «Se fossi stato io Presidente Vladimir Putin non avrebbe mai invaso l’Ucraina».

La maggior parte degli osservatori internazionali in questi mesi si sono affrettati ad etichettare queste affermazioni come un inevitabile preludio ad un compromesso tra i due contendenti con una possibile divisione dell’Ucraina in Est ed Ovest – con la cessione da parte di Kyiv degli oblast, o delle sue parti, dichiarate unilateralmente da Mosca parti del suo territorio -.

Questo è lo spettro che aleggia dalle parti del palazzo presidenziale ucraino.

Premesso come sempre il comune detto del “con i se e con i ma la storia non si fa” e non avendo (per fortuna) nessuno la sfera di cristallo – in primis lo scrivente -, appare alquanto inverosimile che un nuovo possibile rieletto presidente USA che ha come motto “Make America Great Again”, possa scendere celermente e facilmente a compromessi di tal genere senza aver prima tentato una via diplomatica più lunga e complessa – magari organizzando una conferenza di pace in un paese sufficientemente neutrale come potrebbe essere l’Arabia Saudita – attuando al contempo una consueta politica militare di deterrenza a stelle e strisce per evitare che la Russia possa approfittare di un cessate il fuoco per riorganizzarsi o conquistare ulteriore territorio.

In quella fase in un ipotetico faccia a faccia tra i due leader si potrebbe immaginare un Trump che proferirebbe aldilà della conoscenza personale «Caro Vladimir, sempre americano sono».

Tradotto: Donald Trump se scendesse troppo facilmente a patti con la Russia, rischierebbe di farsi vedere debole agli occhi del grande competitor di Washington, la Cina, con il rischio di complicare seriamente la posizione di Taiwan.

A parere dello scrivente, quello che potrebbe essere accaduto nell’agosto 2021 quando l’inquilino del Cremlino si potrebbe essere convinto di tentare la carta ucraina all’indomani della rocambolesca uscita di scena dell’esercito USA dall’Afghanistan su ordine di Joe Biden (decisa va detto ai tempi della prima amministrazione Trump) e della sua conseguente “debolezza” agli occhi del mondo.

Ovviamente questo potrà dircelo solo il 5 novembre 2024 (il c.d. SuperTuesday).

Ed è in vista di questo scenario che ora entra in gioco l’Europa (intesa come Unione Europea + Regno Unito, uscito dalla prima nel 2016 con la c.d. “Brexit”).

Utilizzando un linguaggio anagrafico, potremmo dire che l’Europa ora si trova all’incirca in una fase tardo-adolescenziale, pertanto la domanda è: che cosa vuole fare da grande?

La risposta è molto secca quanto necessaria: l’Europa deve prepararsi a fare da sola.

Certamente “l’ombrello americano” evocato da Indro Montanelli ha aiutato il continente europeo a vivere 80 anni di pace reale dopo la fine della WWII, ma anche dopo secoli di tremende guerre.

Questo è stato possibile grazie alla deterrenza militare messa in campo dai due principali antagonisti della seconda metà del XXI° secolo, vale a dire gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, la c.d. Guerra Fredda.

Ma con l’arrivo di Trump nuovamente alla Casa Bianca gli USA potrebbero tornare ad un parziale isolazionismo dell’Aquila che comporterebbe anche un allentamento nella ingerenza di alcune questioni globali (sia chiaro NON abbandono).

L’invasione della Russia avviata nel febbraio 2022 ha drammaticamente risvegliato l’Europa, ricordandole che l’investimento nella propria difesa militare con annessa produzione di armi è quantomai urgente.

Da anni si sente parlare nei palazzi di Bruxelles di “Esercito comune dell’Unione Europea”.

Ma è arrivato davvero il momento per costituirlo?

La politica UE per la difesa viene sancita dall’articolo 42.2 del Trattato di Lisbona, prevedendo allo stesso tempo però che la difesa è una prerogativa dei singoli Stati membri con inclusa la partecipazione alla NATO e la neutralità.

Negli ultimi anni la cooperazione militare tra i vari membri è stata aumentata.

La cooperazione strutturata permanente (PESCO Permanent Structured Cooperation) è stata avviata a dicembre 2017 e opera su 47 progetti di collaborazione con impegni vincolanti che includono un comando medico europeo, un sistema di sorveglianza marittima, assistenza reciproca nella cyber-sicurezza, squadre di risposta rapida e una scuola di intelligence UE comune.

Sempre nel 2017, nel mese di giugno, è stato inaugurato il Fondo Europeo per la Difesa (FED) dove per la prima volta il budget UE viene utilizzato per co-finanziare la cooperazione nella difesa.

Nel 2023 il Parlamento Europeo ha deciso di finanziare il fondo con 7,9 miliardi di euro provenienti dal bilancio a lungo termine dell’Unione (2021-2027).

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha aumentato considerevolmente la spesa per la difesa. Secondo i dati pubblicati dall’Agenzia Europea per la Difesa (EDA – European Defense Agency) nel 2021 Bruxelles ha speso 214 miliardi di euro, 240 miliardi nel 2022 e più di 270 miliardi nel 2023 per il nono anno consecutivo di crescita.

Importante segnalare che nel luglio 2023 il Parlamento Europeo ha approvato un finanziamento di 500 milioni di euro per supportare l’industria europea al fine di aumentare la produzione di munizioni e missili per l’Ucraina e consentire agli altri Paesi UE di rifornire le scorte, l’Act in Support of Ammunition Production (ASAP). Sempre nel 2023, in autunno, l’emiciclo ha altresì approvato il rafforzamento dell’industria europea della difesa attraverso la legge sugli appalti comuni (EDIRPA) per sostenere i paesi dell’UE nell’acquisto congiunto di prodotti per la difesa come sistemi d’arma, munizioni e attrezzature mediche, al fine di contribuire a colmare le lacune più urgenti e critiche.

Il budget per questo nuovo strumento è stimato in 300 milioni di euro fino al 31 dicembre 2025. Per gli acquisti congiunti, è obbligatoria la partecipazione di almeno tre paesi dell’UE, prevedendo la partecipazione anche di Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

L’UE ha inoltre rafforzato la propria cooperazione con la NATO in 74 progetti legati a sette diverse aree fra cui la cyber-sicurezza, le esercitazioni comuni e l’anti-terrorismo.

Secondo i dati del 2022 pubblicati da Eurobarometro, l’81% della popolazione dell’UE è favorevole a una politica comune di difesa e sicurezza, con almeno due terzi di sostegno in ogni paese. Circa il 93% è concorde sull’importanza di agire insieme per difendere il territorio dell’UE, mentre l’85% ritiene che la cooperazione in ambito difensivo debba essere potenziata a livello dell’UE1.

Questi piccoli passi sono certamente embrioni di un qualcosa che si sta già muovendo, ma che inizierà probabilmente a configurarsi in maniera più robusta nei prossimi decenni parallelamente a quella che già equivale ad una “difesa comune europea”, la NATO appunto, con la supervisione di Washington.

Compito di Bruxelles sarà verosimilmente quello di non sovrapporre il venturo nascente esercito europeo alla struttura dell’Alleanza Atlantica, trovandovi invece una sorta di compenetrazione reciproca.

Il ritorno improvviso della guerra nel Vecchio Continente, come detto, ha ridestato l’Europa in una dimensione da Guerra Fredda che si credeva dimenticata (o forse in realtà era solamente congelata), facendo presto ricredere la maggior parte delle cancellerie sulle parole pronunciate qualche anno or sono dal presidente francese Emmanuel Macron, il quale aveva definito la NATO “in stato di morte cerebrale”.

La guerra russo-ucraina ha ben presto fatto capire che il trentennio di pace post-dissolvimento dell’Unione Sovietica era finito, facendo riaffiorare nella mente inquietudini rimaste in un passato bellicoso che si credeva irrecuperabile nel momento in cui qualche giornale occidentale aveva riportato frasi quali “(…) il riarmo della Germania” (passato per questa nazione ovviamente chiuso).

I singoli Stati membri, a seguito dell’invasione, hanno iniziato in questi due anni e mezzo a siglare accordi di sicurezza bilaterale con il governo di Kyiv, garantendo aiuti militari (ma non solo) pluriennali al paese aggredito, vedendo una particolare veemenza difensiva da parte di Polonia, Stati baltici e Finlandia i più evidentemente esposti storicamente alle minacce di Mosca.

La verità è che l’Europa ora non può escludere un disimpegno – almeno parziale – degli Stati Uniti nel sostegno militare all’Ucraina nel lungo periodo ed in quest’ottica è utile che si appronti. Per quanto il sottoscritto non sia così convinto che la eventuale rielezione di Donald Trump possa portare ad un minore impegno USA nella NATO – quantomai la sua uscita -, questo scenario in ogni caso rappresenterebbe una occasione storica per l’Unione per iniziare definitivamente a configurare una propria autonomia geostrategica globale, che però non potrà avere credibilità ed autorevolezza senza l’affermarsi di un proprio esercito comune che rappresenti quasi 450 milioni di abitanti.

La storia ha chiamato Bruxelles ad iniziare a pensare di dover far da sola contro le minacce esterne.

La guerra in Ucraina – ma anche quella in Medioriente – dovrà necessariamente sfociare in un negoziato, attualmente a data da destinarsi.

La cosa che il mondo ha ancor di più compreso dal febbraio 2022 è che la deterrenza è un pilastro necessario per la pace.

Il mese di novembre qualche risposta ce la darà.

1 PARLAMENTO EUROPEO, articolo 12/09/2023.

Cit. Antonio Petruccelli, La Svezia, dopo la Finlandia, entra nella Nato. È il 32° Paese. Mappa membri europei NATO. www.ilcosmopolitico.com. 09/03/2024

30 luglio 2024